23 février 2024 - Mémoires de Claudia RENAUD épouse THORIN

Souvenirs d’une fillette sur des petits commerces mâconnais, ainsi que de la vie simple qui se déroulait au début du XXe siècle.

Publié le 13 juin 2024

Je suis née le 19 mars 1896 à «La Madeleine», hameau de Replonges, première commune de la Bresse, mais habitant Mâcon depuis ma huitième année.

Je me souviens que nous venions à Mâcon à pied lorsqu’il faisait beau. En hiver, nous prenions le tacot (un petit train) nous menant de la gare de la Madeleine à Saint-Laurent-sur-Saône.

Nous faisions nos achats. Ma grand-mère me menait aux Halles, où nous trouvions les marchands de poisson, les bouchers, les charcutiers. Il existait un large escalier au milieu des Halles pour accéder dans la partie supérieure, où se trouvaient les marchands de fromage. Les jardinières avec leurs charrettes de légumes et de fruits se tenaient dans la cour. Ensuite, nous allions voir les magasins.

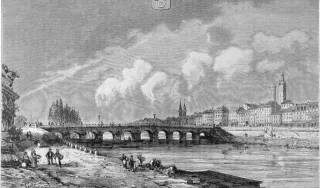

En passant le pont de Saint-Laurent à Mâcon, il y avait une guérite de chaque côté du pont où se tenait un garde que l’on appelait le «gapian». Les gapians faisaient payer un droit d’entrée aux gens apportant leurs produits de la Bresse voisine.

Nous allions chercher du café du côté de la place Saint-Nizier où une commerçante le grillait dehors, avec un appareil disparu de nos jours.

Lors du retour, nous faisions la route avec les cultivatrices de Replonges, venues apporter le lait à Mâcon, avec leurs petites voitures. Tous les matins et par tous les temps, ces femmes amenaient leur lait. L’hiver, elles cheminaient avec beaucoup de peine.

Puis, en 1907, mes parents sont venus habiter à Mâcon. Je venais d’avoir mon certificat d’études. J’avais 11 ans. J’allais en apprentissage chez une vieille dame qui était giletière-culottière, qui m’appris à bien coudre.

Je devais aller rendre le travail chez les tailleurs. Nous habitions rue des Ursulines, la rue où se trouvait la maison natale de Lamartine et près de la caserne Puthod où l’on trouvait tailleurs, cordonniers, armuriers. Aujourd’hui, la caserne est devenue le musée des Ursulines.

En ville, on trouvait beaucoup d’artisans de toutes sortes : des cordonniers, des tailleurs, des repasseuses, ceci dans tous les quartiers et même, plusieurs boutiques dans chaque quartier. Des modistes rue du Pont. Sur tout un côté de la rue Franche, il avait aussi des modistes, des chapeliers, ** des bourreliers et même un maréchal-ferrant.

** Connaissez-vous la différence entre un modiste et un chapelier ? Le modiste est un créateur de chapeau pour femmes, à l’inverse du chapelier qui fabrique des chapeaux pour hommes

En gare

La première fois que je suis allée en gare, j’ai trouvé drôle en voyant les cochers des hôtels de la ville, devant leurs voitures qui ressemblaient un peu à des diligences. Lorsque des voyageurs arrivaient, chaque cocher criait le nom de son hôtel :«Champs-Elysées», «Hôtel d’Europe et d’Angleterre». Des porteurs aussi, avec des charrettes pour emmener les bagages de ceux qui marchaient à pied.

Petits métiers disparus

Le matin, lorsque j’allais au travail, je voyais beaucoup de gens avec de grands sacs en train de fouiller les poubelles, cherchant chiffons, métaux et autres. Ils les emportaient pour les vendre chez des chiffonniers en gros. Il en existait trois en ville, qui employaient du monde pour trier ensuite tout cela. Tous les jours, on entendait passer des marchands ambulants qui criaient «marchand de-pattes !» tirant de petites voitures à bras pour transporter ce que leur ven daient les habitants. Il existait également des «raccommodeurs de vaisselle» et des vitriers.

Les jours d’été vers la mi-juin, un chevrier passait dans les rues avec une quinzaine de chèvres. Il utilisait une petite musique pour se signaler et on pouvait avoir un grand bol de lait tout chaud pour deux sous !

Il y avait aussi «l’allumeur de becs de gaz» un nouveau personnage pour moi qui habitait à la campagne et qui ne connaissait pas ce métier. Il passait à 6 heures du soir l’hiver pour éclairer et 7 heures le matin pour éteindre. Il avait une grande perche avec un étouffoir au bout. L’été, l’heure changeait.

Autre curiosité. Chaque matin, des marchands de charbon de bois passaient dans la ville, car tout le monde se chauffait et cuisinait ainsi. Ils avaient des voitures avec des chevaux et se servaient d’une trompette pour appeler leurs clients.

Les distractions

. A cette époque, il n’y avait pas beaucoup de distraction à Mâcon. Il existait un cinéma sur le quai, près de l’Hôtel de Ville où se trouve actuellement le restau rant «Au Comptoir des Halles». C’était le cinéma Pathé. Lorsqu’il faisait beau, place de la Barre, des petits théâtres ambulants s’installaient. L’estrade était adossée à la gare du petit «tacot», mais elle n’était pas couverte. Il y avait des bancs sur la place où l’on payait 5 sous pour voir jouer «Les deux orphelines » ou « Le courrier de Lyon ».

Il arrivait aussi souvent que des cirques viennent à Mâcon. Autrefois, ils étaient importants et parcouraient la ville avec leurs chevaux et leurs bêtes. Il y avait toujours une jolie cavalcade.

Le dimanche, nous allions nous promener sur les quais pour admirer le «Bateau Parisien» qui emmenait les gens en promenade, ainsi que sur le chemin de halage au bord de la Saône pour voir les chevaux tirer les péniches.

Nous allions aussi au Stand des Tireurs Mâconnais où il y avait un joli parc avec des bancs et un café où on pouvait se désaltérer et manger un casse croûte.

Les casernes à Mâcon

Quatre casernes : Bréart, Joubert, Puthod et Duhesme. Et la musique du 134e régiment basé à la caserne Duhesme.

Les soldats donnaient des concerts sous le kiosque sur le quai et chaque samedi soir, la retraite aux flambeaux qui parcourait la ville, était suivie par les jeunes et même les moins jeunes. Lorsque les soldats faisaient l’exercice sur la Place d’Armes (le Square de la Paix), beaucoup de vieux messieurs allaient les voir à la manœuvre. Chaque jeudi, la musique militaire donnait un concert dans le jardin de l’Hôtel-Dieu.

Cours Moreau, se trouvait la caserne de la Remonte où étaient soignés les chevaux des officiers. Elle occupait toute la partie depuis la rue des Carmélites jusqu’à la place Gardon. Il y avait aussi des voitures de l’armée.

L’octroi

En 1907, il existait encore des barrières à chaque extrémité de la ville : à Saint Clément, au bout de la rue de Lyon, rue de Paris et à la Coupée, où on a pu voir encore longtemps les petites constructions de l’octroi. **

Dans plusieurs rues existaient également des étameurs (celui qui étame, différent du rétameur qui lui, remet en état les ustensiles métalliques qui sont endommagés avant de les étamer à nouveau), un métier disparu depuis longtemps.

** Créé en 1798 et aboli en 1948, l’octroi était une taxe municipale prélevée à l’entrée de la ville sur certains produits de consommation courante : viande, beurre, œufs, lait, légumes. Des grilles et des péages étaient ainsi placés aux limites de la commune. Il en existait notamment une au niveau de l’actuel rond-point de l’hôtel restaurant « L’Escatel » où nous avons partagé le repas de Noël de l’AVH le 8 décembre 2023 !

Des peurs et des plaisirs

Quelques rues et places n’étaient pas recommandées aux gens qui s’attardaient le soir, rue Dufour, rue Loché, ou sur le Plateau de la Baille.

A l’angle de la rue Carnot et de la rue Dufour, rue Montrevel, existait une auberge à l’enseigne du « Pauvre Diable » où on lisait « on loge à pied et à cheval », un lieu pas bien fréquenté les jours de foire. L’enseigne est toujours visible.

Deux petites rues partant du Plateau de la Baille n’étaient également pas bien fréquentées, car elles conduisaient aux maisons closes. Par exemple, dans la petite rue de Veyle allant de la rue St-Antoine au bâtiment des Archives départementales. Beaucoup de ces rues étaient pavées

Autres distractions

Le dimanche matin, de pauvres diables, qui résidaient à «la Charité», passaient dans les rues. L’un, avait de gros sabots bressans, une grande blouse bleue comme en portaient les maquignons en ce temps-là... et il sautait ! On lui disait « danse, Pataud ! » et on lui jetait un peu de monnaie.

Un autre s’appelait « Pagueu la Ficelle », car il avait une grande ficelle qu’il tortillait. Un autre encore, avait les pieds bots et on l’appelait « Paisseau ». Il y en avait un autre qui habitait une vieille maison vers l’église Saint-Pierre. Il avait un châle sur le dos par n’importe quel temps. Ce châle avait dû être beau,

il était en cachemire. Cet homme s’appelait Clermont. Autrefois, ces pauvres gens n’avaient pas d’argent de poche. Ils allaient ainsi par les rues.

Des chanteurs ambulants vendaient les chansons en vogue du moment, des montreurs d’ours, de singes. Il existait aussi un bal très fréquenté par la jeunesse ouvrière, il s’appelait le « Salon de Flore », Mâcon était très bourgeois, cette jeunesse de Mâcon ne fréquentait que les bals de société qui se tenaient à la Salle des Fêtes, sur le quai.

Chaque année, il y avait la fête des écoles. Les enfants défilaient costumés dans les rues et la fête avait lieu au Stand. Cela attirait beaucoup de monde jusqu’en 1925, et plus encore avant.

Les commodités

Beaucoup de maisons n’avaient pas l’eau sur l’évier. Des bornes fontaines existaient dans toutes les rues. Il y avait également des lavoirs dans plusieurs quartiers. Les femmes allaient aussi laver le linge dans un grand bateau-lavoir que l’on appelait une «platte». Le propriétaire du bateau se nommait Jean Gris. Les gens l’appelaient « L’Amiral ». Il y avait aussi des bateaux-lavoirs au quartier Nord et à Saint-Laurent.

La musique

Tous les soirs lorsqu’il faisait beau, on pouvait écouter l’orchestre au Café Français, où plusieurs musiciens donnaient un concert. Puis vint la « Guerre de 14 ». J’avais 18 ans. Nous avons entendu les clairons du 134e qui appelait les soldats en ville à rallier les casernes. C’était la consternation. Tout était bouleversé. La ville tout entière se trouvait paralysée. Les femmes ont remplacé les hommes dans les usines. Partout, on s’est entraidé. Dans la couture, on a travaillé pour l’armée. Puis, les blessés sont arrivés. Il y eut des écoles réquisitionnées pour accueillir et soigner les blessés.

Vint l’Armistice......

Et à ce moment-là, nous avions à Mâcon une épidémie de grippe espagnole. J’ai perdu une soeur de 16 ans lors de cet épisode. Les hommes rentrèrent. Malheureusement, il en manquait beaucoup.

En 1921, je me suis mariée. J’ai eu 5 enfants. Nos loisirs à cette époque consistaient en parties de pêche, promenades autour de la ville, par les boulevards et les quais. Nous allions quelquefois au cinéma quand mes parents pouvaient garder les enfants. Plusieurs fois par mois, il y avait un concert sur le quai, tantôt donné par la musique militaire, tantôt par l’Harmonie. On pouvait louer des chaises, car cela durait jusqu’à 23 heures ou minuit.

Des plaisirs simples

Le 14 juillet, on dansait et il y avait une bataille de confettis !

Un Monsieur Fragnol louait une douzaine de barques de plaisance et on pouvait pour quelques heures ou pour la demi-journée, se promener sur la Saône. On allait aussi se promener au « Pont-Vert », au « Port de By », chez « La Yette », aux « Tuileries », des petits restaurants au bord de la Saône où l’on pouvait manger une friture pas trop chère.

C’était la promenade du dimanche pour beaucoup de Mâconnais. Côté nord, il y avait Madame Charlet, le « Poisson d’Or ». C’était autrefois une auberge fréquentée par les pêcheurs. La dernière maison au bord de la Saône était la maison de la famille Perdrix, un équarrissage qui élevait aussi des asticots pour les marchands d’articles de pêche. Lorsque soufflait le vent du Nord, les effluves n’étaient pas odorants !

À l’époque, les mariages se faisaient en cortège à pied pour la population ouvrière. Les bourgeois et les commerçants prenaient des fiacres ou des voitures de louage. Sur le quai Sud, près du «Café Français» existait un établissement où le patron avait une calèche et proposait des promenades ou des courses en ville.

Religion

Nous allions à la messe le dimanche. Après la communion, du pain béni était offert. Les notables et familles riches de la ville le donnaient chacune à leur tour. Les jours de grandes fêtes religieuses, à Pâques, à l’Ascension ou à Noël, on donnait de la brioche. Il y avait toujours un Suisse avec sa hallebarde qui précédait le prêtre dans l’église. Il assistait à toutes les cérémonies, aux funérailles et aux mariages.

Il y avait également les processions tout autour de l’église pour la Fête-Dieu et la fête de Jeanne-d’Arc. Plus tard, cela fut supprimé en raison de la séparation de l’Église et de l’État. À la Toussaint, il y avait également des marchands de marrons qui les grillaient avec de grands réchauds à charbon de bois. Ils se tenaient rue Saint- Brice, près du cimetière. Il y avait un corbillard sans tentures avec son cheval et le cocher sans apparat. Il en était de même pour le culte, mais il y avait une différence de cérémonie.

Un magasin de la rue Carnot, fabriquait de délicieux biscuits à la cuillère. On y vendait aux enfants de grands sacs de biscuits cassés pour 50 centimes, mais maintenant ils font toutes sortes de pâtisseries et doivent sans doute tout utiliser.

La Poste

se trouvait derrière l’église Saint-Pierre, où se trouve maintenant la maison des Syndicats.

La guerre de 39

arriva avec le chagrin de voir partir les siens. Mon mari fut mobilisé au Creusot. Grâce aux enfants, il fut exempté de partir au front. En 40, mon fils qui avait 18 ans s’engagea à l’appel du Général de Gaulle, ce fut alors un autre sujet d’inquiétude pour moi. Puis, vinrent les restrictions, les queues devant les boutiques pour avoir de la nourriture. Mon frère était quant à lui parti avec le 134e. Il avait 24 ans. Il fut fait prisonnier avec beaucoup d’autres de ce régiment qui fut décimé. Mes beaux-parents qui habitaient un village à 8 km de Mâcon voulurent que j’aille avec mes filles habiter près d’eux, à cause des alertes. On nous faisait partir des maisons quelquefois la nuit et mes filles étaient jeunes. Mais je ne restais que peu de temps, car j’aimais mieux être en ville pour avoir des nouvelles. Puis, enfin, mon fils revint de captivité, mais il fallut beaucoup de soins pour lui et il dut subir une intervention sitôt rentré. De cette période, on se souvient seulement des mauvais jours, lorsque nous avions l’occupant à Mâcon. Cela a été pour tous les Mâconnais une bien mauvaise période de notre vie.

Tous les Mâconnais regrettent beaucoup leur 134e car parti en 39, ils ne sont jamais revenus à Mâcon.

Autun et Chalon se sont partagé les bataillons.

Les nouveaux quartiers de la ville

Après la guerre, j’ai vu bâtir le quartier de Bioux où ils n’y avait autrefois que de belles prairies, puis plus tard les quartiers des Neuf Clés et des Perrières qui n’était que jardins, depuis le haut vers le pont du chemin de fer, jusqu’au bas,vers le quai. Puis enfin les Gautriats, la percée Sud et le plateau des Etats-Unis.

Tout le long du quai Sud, il y avait de très grands cafés, « Le Neptune », en face « Les Arcades », rue du Pont. Puis, « Le Dix-Neuvième » au coin de la rue Franklin et « Le Cercle des Négociants ». En face, le grand tailleur Roas, plus loin, le grand magasin « La Belle Jardinière, confection et mesures». « Le Café Français » et « Marzolf », le café qui louait une calèche et des fiacres. Il

y avait aussi « Le Café de Paris » et à côté, un marchand de café. Jusqu’à l’Hôtel de Ville, ce n’était que des cafés avec le cinéma Pathé. Il y avait aussi « Le Cercle des Officiers ».

A cette époque, il y avait également de grands magasins qui vendaient tout ce qui venait d’Espagne : des fruits, des primeurs, des vins fins. Il y en avait un Place Poissonnière, rue de la Barre, rue Carnot et un encore rue Dombey. On pouvait aussi également en trouver tout l’hiver sur le quai Lamartine.

La ville était beaucoup plus tranquille que maintenant, car il n’y avait que 11 agents de police et un commissaire. Je le savais car là où je travaillais, mon patron habillait la police et les pompiers. Dans les rues, on trouvait une marchande de sucre d’orge à plusieurs parfums. Elle avait une sorte de crécelle pour se signaler aux enfants. On pouvait acheter un sucre d’orge pour 10 centimes.

Deux sociétés de sauvetage

« La Vaillante » et « Le Devoir ». Elles avaient des cliques et participaient à toutes les fêtes et défilés. Très souvent, elles donnaient de très jolis tournois de joutes sur la Saône, avec ceux de Saint-Laurent et Saint-Romain-des-Îles.

Ainsi s’achèvent mes mémoires. J’ai écrit un peu au hasard de mes souvenirs, c’est un peu mélangé, mais vous prendrez ce que vous souhaiterez.

Propos recueillis auprès de Mme Thorin - Cité des Neuf Clés n°10 - Mâcon

Texte lu et commenté par Carine Gallina, bénévole

Les actualités du comité

-

27 novembre 2025 - Repas dans le noir

Le jeudi 27 novembre 2025, un repas dans le Noir a été organisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Charnay-lès-Mâcon.

Publié le 9 déc. 2025

-

2025, bicentenaire de l’écriture braille !

A cette occasion, le Comité AVH de Mâcon s’est rendu à l’exposition VERRE à VERVE, découvrir les œuvres de deux artistes mâconnais, Emmanuel Simier, poète et Antonin Funès, verrier.

Publié le 13 nov. 2025

-

19 octobre 2025 - Journée de l’Architecture au Musée des Ursulines

Le 19 octobre 2025, des déficients visuels accompagnés de bénévoles de l’Association Valentin Haüy et quelques visiteurs ont pu découvrir la maquette de l’ancienne cathédrale St-Vincent de Mâcon !

Publié le 13 nov. 2025